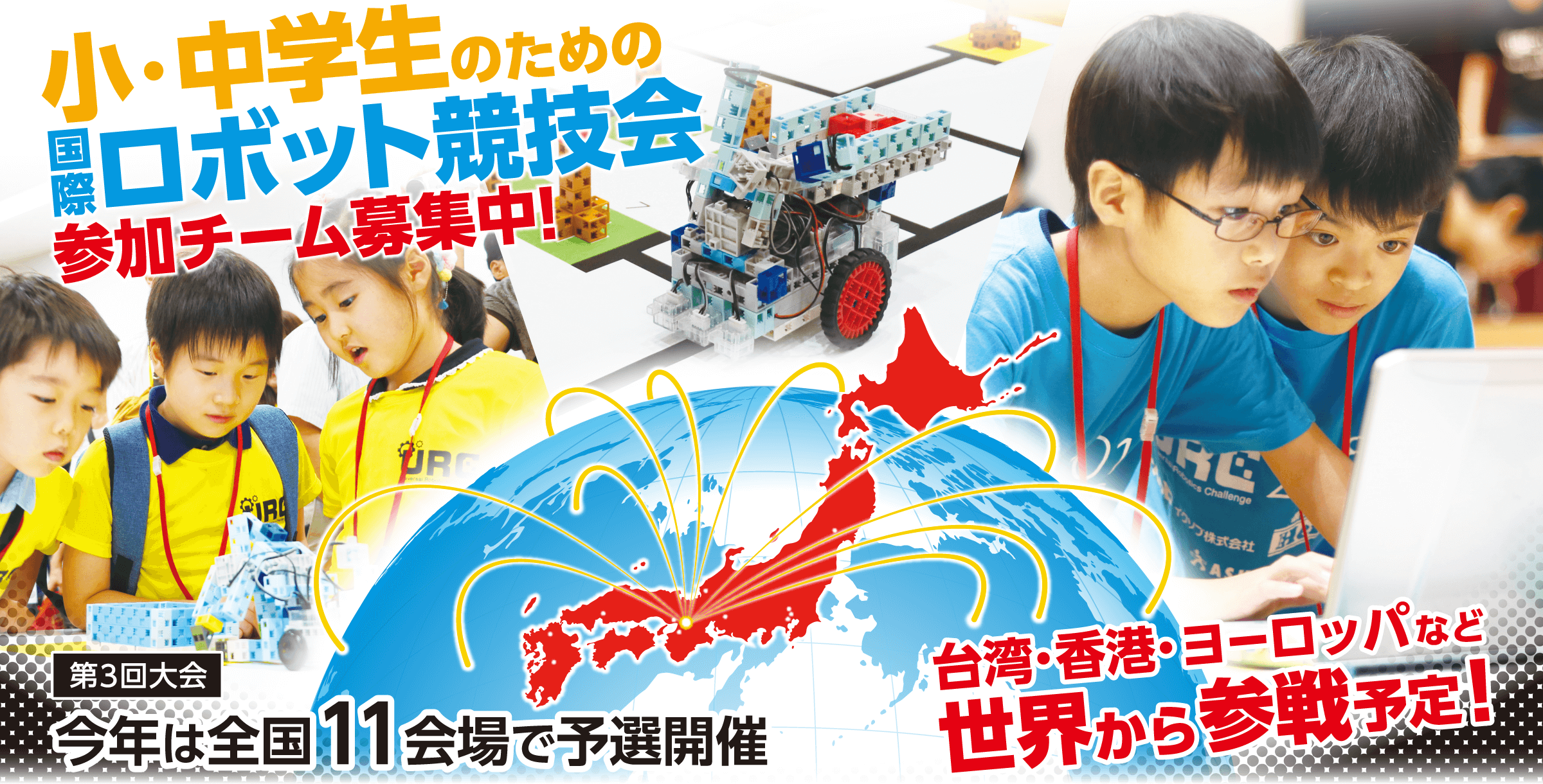

プログラミングを通じて、

子供たちはプログラミング的思考や論理的思考を養うことができます。

その先、どのような道があるのでしょうか。

子供たちがプログラミングを学んだあと、

どのような就職・進路があるのでしょうか。

まず、プログラミングスキルは

現代社会で非常に重要なスキルの一つであり、

様々な業界で求められています。

当然、IT企業やWeb制作会社などのIT関連企業への進路があると思います。

人口減少傾向で、人材不足の昨今では、

そのプログラミングスキルは、

どの企業も喉から手が出てくるほど欲しい人材となることでしょう。

また、プログラミングスキルを持つ人材は、

デジタルマーケティングやデータ分析などの分野でも活躍することができます。

さらに、起業家として独立する際にも非常に役立ちます。

プログラマーとして、自分でアプリやサービスを開発することができれば、

ビジネスを展開することもできます。

IT業界に限らず、多くの分野で役立つことが考えられます。

- 自動化

プログラミングスキルを持っていると、日常的な作業の自動化ができるため、生産性が向上します。

例えば、Excelのマクロを作成したり、自動化ツールを使ったりすることで、煩雑な作業を簡単に処理することができます。

どの業界でも必要になってくると思います。 - データ分析

プログラミングスキルを活用することで、データ分析を行うことができます。データの収集、整理、可視化、分析を自動的に行うことができます。

例えば、営業データや顧客データを分析することで、市場の動向を把握したり、ビジネス戦略を立てることができます。 - デザイン

プログラミングスキルを持っていると、Webデザインやアプリケーション開発などの分野で役立ちます。

HTMLやCSS、JavaScriptなどの言語を使って、インタラクティブなWebサイトやアプリケーションを作成することができます。 - IoT(Internet of Things)

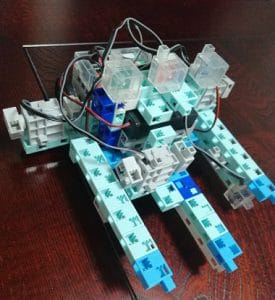

IoTには、センサーやアクチュエーターなどの制御が必要です。

プログラミングスキルを活用することで、制御プログラムを作成することができます。例えば、スマートホームのシステムを開発することで、快適な生活環境を提供することができます。 - 教育

プログラミングスキルを持っていると、プログラミング教育の分野で役立ちます。プログラミングスキルを持っていることで、子どもたちにプログラミングを教えることができます。教育分野では、ScratchやPythonなどのプログラミング言語が広く使われています。

IT関連企業での就職はもちろん、

起業、趣味や創作活動など、多様な進路や活動の可能性が広がると思います!